O trabalho como vida

Ao longo de 2016 e 2017, a Organização Internacional do Trabalho – OIT promoveu, em parceria com diversos pesquisadores, autoridades governamentais e representantes nacionais de trabalhadores e empregadores no Brasil, uma série de diálogos sobre as grandes tendências e questões relacionadas ao futuro do trabalho. Os debates, registrados no relatório Futuro do Trabalho no Brasil: Perspectivas e Diálogos Tripartites, destacam não somente as preocupações sobre as transformações no mercado de trabalho e sua interferência na economia do país e do mundo, mas também reflexões sobre os seus impactos na sociedade. Refletindo a respeito do futuro do trabalho lembramos o livro “A Condição Humana”, no qual Hannah Arendt apresenta as formas de vida que os seres humanos impõem a si mesmos para sobreviver.

A condição humana estaria sistematizada conceitualmente como labor, trabalho e ação, presentes nas diferentes etapas de vida. O labor está relacionado à realização de atividades essenciais e vitais de sobrevivência, um papel de natureza servil às necessidades de manutenção à vida como, por exemplo, o cultivo da terra para produção de alimentos. A exploração de escravos na antiguidade não era somente uma forma de conseguir mão de obra barata, mas “uma tentativa de extrair o labor das condições da vida humana” (Arendt, 2008, p.95). O trabalho está ligado à modificação da natureza na realização de atividades artificiais e seu legado imortal e simbólico, relacionado à nossa capacidade de pensar e transcender ao tempo. As obras de artes e a poesia são exemplos de expressões de trabalho.

Já a ação está relacionada à expressão de pluralidade dos seres humanos para viver entre seus semelhantes, que estabelece as ações nas relações sociais e políticas. A relação do trabalho e seus significados para cada indivíduo é um processo que sofreu mudanças ao longo do tempo. Dietmar Kamper (1998) resgata que a compreensão sobre o que é o trabalho está relacionada ao contexto cultural, que em algumas tradições esteve relacionado ao sacrifício e à tortura. No universo dos gregos o autor contextualiza o mito de Prometeu, no qual o roubo do fogo dos deuses condenou a humanidade ao trabalho.

Para cristãos e judeus, Adão e Eva descumpriram ordens divinas e foram expulsos do paraíso para igualmente transformar o suor do trabalho em sustento. O autor destaca que na história da filosofia o conceito de trabalho passa por um processo de reinterpretação e revalorização: se em um primeiro momento tivemos uma concepção associada a uma espécie de maldição, aos poucos a natureza do trabalho assume um papel relacionado ao talento, doação, um “tipo de presente que permite aos homens reorganizar sua vida” (Kamper, 1998, p. 20).

Ao longo dos séculos, o pesar do trabalho passou a ser reinterpretado e convertido em um sacrifício pessoal para algo bom, de modo a utilizar aptidões pessoais, autocontrole e talento para reorganização da sociedade. Os monges da Idade Média tiveram um papel importante na disseminação dos conhecimentos referentes à agricultura, arquitetura e construção, mas também contribuíram para o que Kamper (1998) considera como a construção do próprio homem. Este novo entendimento estaria ligado à desconstrução dos conceitos religiosos e míticos potencializados por ideais burgueses, cujo interesse era a utilização do corpo como mão de obra, o que potencializou a ressignificação do trabalho. As obras de Marx e Hegel são destacadas pelo autor a respeito das críticas da exploração do capital. Em certa medida, o trabalho ocupa um relevante espaço e tempo em nosso cotidiano, motivo pelo qual Kamper reúne importantes considerações na obra intitulada “Trabalho como Vida”.

A liquidez e a fragilidade dos laços humanos (Bauman, 2001) também estão presentes nas relações de trabalho entre empregados e empregadores. Neste contexto, Cappellano (2015) explora os conflitos e desafios da configuração de ambientes de trabalho com cultura organizacional sólida, mas estruturada com empregados líquidos. Em um cenário pós-revolução industrial, onde a tecnologia tem substituído as atividades do trabalho humano, as organizações enfrentam um desafio que consiste em atrair e reter mão de obra para suas atividades, enquanto planejam e ressignificam como será o futuro do trabalho. Uma pesquisa da Universidade de Oxford (Frey; Osborne, 2013) avaliou 702 profissões white colar (vagas administrativas, conhecidas também como “colarinho branco”) no mercado de trabalho nos Estados Unidos para entender quão susceptíveis à automatização e mudanças essas atividades estão por conta da tecnologia. De acordo com estimativas do estudo, 42% das profissões estão sob o risco de desaparecerem.

Flusser (2008) acredita que uma parcela cada vez menor da sociedade “trabalha”, enquanto uma parcela cada vez maior “funciona”, considerando que os aparelhos automáticos executam atividades e cabe aos humanos apenas apertar teclas e programar as máquinas. O autor enfatiza que apesar de os empregados escolherem a programação, a sua escolha já está pré-programada. Há diferentes elementos desta pré-programação, dentre os quais podemos destacar os objetivos e interesses econômicos. Independente das intenções ou da forma como serão realizadas as atividades, os resultados financeiros ainda são os norteadores das operações organizacionais, mas não são mais obtidos a qualquer custo. Sob pressão, vigilância e críticas propiciadas com as transformações do universo digital, as pessoas têm espaços e liberdade para criticar práticas como desrespeito aos direitos humanos, a exploração dos trabalhadores, desvios éticos ou degradação do meio ambiente.

Na internet, os discursos, críticas e narrativas de diferentes públicos são fatores importantes na tomada de decisão das organizações, na medida em que qualquer cidadão tem potencialmente mais acessos e recursos para manifestar-se contra práticas adotadas pelas empresas. André Lemos (2003) ressalta que a liberação do polo emissor na cibercultura possibilita, nas redes digitais, a abertura dos indivíduos para a criação de uma história coletiva, aberta e interativa. Assim, todos os públicos são potencialmente formadores de opinião sobre as práticas das organizações, inclusive seus próprios empregados.

Os funcionários têm na internet voz, autonomia e potencial para reverberar avaliação e opinião sobre determinada organização, o que tem como consequência um impacto na percepção da imagem e na marca desta instituição. Neste sentido as empresas têm adaptado seu modo de operação, não por uma escolha deliberada e orientada por valores e princípios (ainda que este seja o discurso institucional), mas para sobreviver às novas regras de mercado. E são nessas brechas que também estão as oportunidades de criar melhores condições e experiências de trabalho para os empregados.

Questões como a configuração dos espaços físicos e virtuais, colaborativos e co-criativos de trabalho, flexibilidade de jornada, uso da tecnologia e mobilidade na gestão de dados, mudanças nas leis trabalhistas e previdenciárias, saúde e bem-estar do indivíduo são exemplos de temas latentes, mas que demandam maior reflexão ao considerarmos dois fatores essenciais na relação dos vínculos organizacionais: o espaço da comunicação e o papel do corpo no trabalho.

Analisando o significado do espaço da comunicação, Menezes (2016) destaca os pensamentos de Flusser para evidenciar as transformações comunicacionais decorrentes da evolução dos recursos tecnológicos. Além da comunicação tridimensional do corpo, passamos a usar a comunicação bidimensional, com as imagens, depois a comunicação unidimensional, com a escrita linear, e a comunicação nulodimensional, com os dígitos ou números (2016, p.15). Neste sentido, é importante também avaliar as possíveis transformações na relação entre empregados e empregadores, na “construção de vínculos, dos horizontes e das horizontais de sociabilidade” (Baitello, 2005, p.11).

Neste contexto, a construção de percepção sobre determinada organização é realizada a partir das diferentes experiências dos empregados, em todos os ambientes comunicacionais mencionados: desde o momento em que busca por informações sobre a empresa na internet até o momento de seu desligamento/aposentadoria. Uma nova abordagem metodológica tem sido utilizada pelo mercado na área de Recursos Humanos para atuar neste cenário: o conceito de Employee Experience, referente à soma de experiências, interações e percepções dos empregados com as organizações nas quais trabalham. Considerar a experiência dos empregados em sua jornada nas organizações fornece insumos para que o impacto dessas e de outras questões citadas possam ser consideradas, tanto para o cuidado e atenção com a mente e o corpo dos empregados como também para as tomadas de decisão das organizações.

O presente artigo propõe uma revisão bibliográfica sobre o conceito Employee Experience com a contribuição crítica dos pensamentos de Edgar Morin sobre a complexidade do ser humano em ambientes organizacionais, de modo a transcender o conceito reducionista do homo faber através de novas configurações nas relações de trabalho.

A Experiência e o Corpo

A palavra experiência tem origem do latim experentia, que significa ensaio, tentativa, referente à “aprendizagem a partir de várias provas no decorrer da própria vida” (Amatuzzi, 2007, p.8). Para Kant, a experiência é um conhecimento empírico que determina objetos por

percepções (Kant apud Japiassu; Marcondes, 1996, p. 96). As experiências constroem repertórios e memórias, processo que edifica nossa

percepção e, no contexto organizacional, o referencial pessoal sobre determinada marca ou empresa. Batey esclarece que pensamos nas coisas em termos físicos e práticos e procuramos benefícios funcionais, mas existe também um processo de significância realizado por nosso cérebro que realiza um “composto dos significados mais profundos e das maneiras instintivas de nos definir e formar o mundo à nossa volta” (Batey, 2010, p. 190). Segundo o autor, nossos contatos com a marca geram percepções, que por consequência criam, confirmam ou modificam associações que determinam a construção de significados para cada indivíduo.

Ao avaliar este cenário mais amplo na relação entre organização, marca, produtos e serviços e seus públicos estratégicos, Phine e Gilmore (1998) consideram que o início dos anos 2000 introduziram a chamada Experience Economy (Economia da Experiência), período que transcende a economia agrária, industrial e a de serviços. Diferente dos estágios anteriores, a economia da experiência busca uma lógica mercadológica baseada na oferta de sensações memoráveis e personalizadas. No processo comunicacional, a experiência pode ser considerada como a perspectiva do outro na recepção. Jesús Martin-Barbero explica que o receptor não é apenas um decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um produtor (Barbero, 2008). Caune complementa que:

“Enquanto os fenômenos da cultura e da comunicação se superpõem de maneira cada vez mais frequente, uma boa parte da comunicação institucional negligencia o contexto de recepção e o horizonte de expectativa daqueles aos quais ela se remete. Em outras palavras, muito frequentemente a comunicação se mostra como puro objeto, uma transferência de informação, indiferente ao tempo e ao espaço de

apropriação dos usuários (Caune, 2008, p. 38).”

A edificação de significados e conhecimentos se dá pela relação com o corpo, com nossos sentidos. Menezes (2016) aponta que o processo de comunicação é construído pelo cultivo de gestos, sons, odores, sabores, tatilidades e movimentos. Neste sentido, o autor destaca o papel primário do corpo na comunicação e consequentemente na experiência, ao resgatar os estudos de Harry Pross que enfatizam que “toda comunicação começa no corpo e nele termina” (Pross apud Menezes, 2016, p. 27). Flusser contribui com as reflexões sobre a importância do corpo na relação com o trabalho:

“Por certo, ainda tenho corpo mamífero que de vez em quando me perturba nesse jogo concreto e fascinante que absorve todo o meu interesse, corpo que de alguma maneira extravasa o meu universo. Mas posso, junto com os outros, produzir imagens e programar robôs para sossegar o meu corpo. Posso programar o trabalho. (Flusser, 2008, p. 149)”

A experiência no ambiente de trabalho é, portanto, um diálogo das práticas organizacionais com o corpo, intermediado pelos nossos sentidos.

Experiência dos clientes = Experiência dos funcionários

As discussões sobre a preocupação das empresas com a experiência tiveram como público inicial os clientes. Sob a abordagem de customer experience, ou na forma abreviada CX, as organizações exploram os pontos de contato dos consumidores com a marca, bem como os ambientes em que estas interações acontecem (Maylett; Wride, 2017). Paralela à questão da experiência dos clientes, outro tema passou a ter destaque na avaliação de riscos para os negócios nas empresas: a motivação dos funcionários. Segundo pesquisa da empresa de opinião Gallup, realizada em diversos países em 2000, apenas 13% dos funcionários se consideravam engajados no trabalho. Solomon e Sridevi (2010) indicam que neste período começaram a surgir de forma mais estruturada estudos específicos sobre engajamento nas organizações.

Entre 2013 e 2014, consultorias de mercado, empresas de pesquisa de opinião e empresas de tecnologia, como PWC, Salesforce, Reffind e Gallup, publicaram estudos e relatórios que destacavam a necessidade de uma maior atenção ao engajamento dos funcionários, conforme indicam Cusumano (2014), Thornton (2013), Reffind (2015) e O’boyle e Jim (2013). O problema do compromisso dos funcionários com a entrega de resultados no trabalho estaria relacionado com questões como qualidade de vida, condições de trabalho, clima organizacional e práticas em gestão de pessoas. A conexão entre esses e outros elementos era apontada como essencial para os cuidados com os funcionários e, como consequência, para o sucesso dos negócios.

O mesmo pensamento atribuído à experiência com clientes/consumidores passou a ser então considerado na abordagem com os funcionários e começaram a ser descritas as primeiras referências ao termo employee experience, ou na forma abreviada EX. Maylett e Wride explicam que Employee Experience é a soma das percepções que os funcionários têm sobre as interações com as organizações nas quais trabalham (Maylett; Wride, 2017, p.12).

Para a PWC, a experiência dos funcionários está conectada a um ecossistema de relações e interações internas e externas nas organizações, resultantes da “soma de ações, percepções e emoções proporcionadas pela infraestrutura tecnológica e mentalidade cultural das organizações” (Cusumano, 2014, p.4). Representada pela fórmula EX=CX, os autores explicam que a experiência dos funcionários será espelhada à experiência dos clientes com a empresa. Desta maneira, a experiência dos empregados em uma organização é tão importante para os resultados do negócio quanto os cuidados dedicados nas relações e vínculos estabelecidos com os clientes.

Meister (2017) explica que desde 2016 empresas como GE, IBM e Airbnb estão estruturando áreas de Employee Experience em Recursos Humanos, considerando um modelo de trabalho que seja centralizado no ser humano, utilizando recursos tecnológicos digitais para criar uma experiência personalizada, atraente e memorável para os empregados. Na pesquisa 2017 Global Human Capital Trends, realizada pelaconsultoria Delloite com 10 mil executivos em 140 países, 79% dos respondentes consideram Employee Experience como uma tendência muito importante ou importante a ser considerada nas estratégias das organizações. Entretanto, o mesmo estudo aponta que 59% dos respondentes sentem-se despreparados ou pouco preparados para encarar os desafios em promover uma melhor experiência por parte dos funcionários.

A empresa IBM sugere um modelo analítico na perspectiva da experiência dos empregados, na qual considera a esfera ambiental, das conexões sociais e da atividade do trabalho em si. A associação entre essas três esferas proporciona a criação de ferramentas, plataformas sociais e o ambiente físico que, associados à estratégia e à cultura da organização, resultam na experiência dos funcionários (Partridge, 2016).

O termo Employee Experience tem sido utilizado por consultorias e empresas, mas merece reflexões mais aprofundadas sobre a perspectiva acadêmica. Jacob Morgan é um dos autores que sugere uma proposta mais estruturada e sistêmica sobre o assunto. Em parceria com a American University e com o pesquisador Serge P. da Motta Veiga, Morgan realizou entrevistas em profundidade com executivos e CEOs de 150 organizações no mundo, incluindo empresas como LinkedIn, Accenture, Xerox, General Eletric, IBM, Cisco e Airbnb.

O autor destaca a revisão teórica de mais de 150 artigos relacionados à cultura organizacional, tecnologia no trabalho e ambientes físicos de trabalho, bem como a observação das características de 250 organizações listadas como referência para os funcionários nas revistas Fortune 100, Fortune’s 100 Best Places to Work e no ranking Glassdoor Best Places to Work, site onde os próprios funcionários compartilham anonimamente avaliações qualitativas das empresas nas quais trabalham. Com base nas informações analisadas, Morgan propõe o chamado Employee Experience Index – EEI, um modelo analítico em que considera três macroambientes que impactam a experiência dos empregados: tecnológico, físico e cultural (Morgan, 2018, p.57).

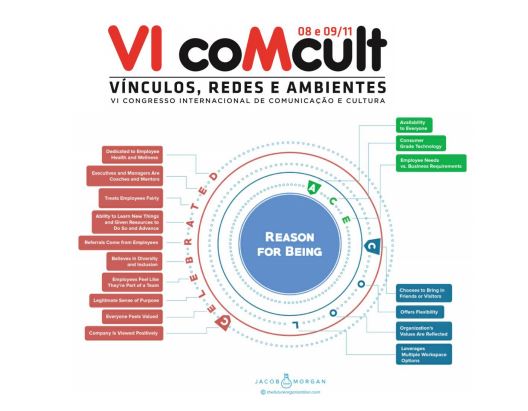

De acordo com as observações do autor, o ambiente tecnológico representa 30% dos fatores que impactam na experiência dos empregados. Para a avaliação minuciosa deste ambiente são consideradas três variáveis representadas pela sigla ACE, cujo significado de cada uma das letras está relacionado à disponibilidade das ferramentas tecnológicas para todos os funcionários, sua usabilidade como se fosse para um consumidor comum e sua aderência às necessidades dos funcionários e exigências da organização.

O ambiente físico representa igualmente 30% da experiência do empregado e pode ser subdividido em 4 atributos, apresentados sob a sigla COOL, cuja tradução livre para língua portuguesa aponta fatores relacionados à atratividade do local de trabalho para trazer amigos ou visitantes, oferta de flexibilidade para o funcionário trabalhar onde preferir, aderência e reflexo dos valores da organização e oferta de múltiplas opções de estações e ambientes no local de trabalho.

Já o ambiente cultural representa 40% da experiência do empregado e contempla 10 variáveis representadas pela sigla CELEBRATED, relacionadas à imagem positiva da organização, valorização dos empregados, legitimação do propósito da empresa, senso de pertencimento dos funcionários como parte de um time, crença na diversidade e inclusão, as referências vindas dos funcionários, habilidade para aprender novas coisas e oferecer recursos para tal, tratamento justo aos empregados, atuação de executivos e gestores como coaches/

mentores e dedicação à saúde e bem-estar dos empregados.

Esses dezessete atributos formam o Employee Experience Score – ExS, pontuação com a qual as empresas podem realizar um diagnóstico mais preciso sobre a maturidade da experiência proporcionada a seus empregados. A metodologia sugerida pelo autor pode ser um caminho de análise e aprofundamento para futuros estudos sobre o tema.

A Experiência e sua complexidade

Os cuidados e a atenção no relacionamento com os empregados, dentro de um modelo integrado nas empresas, são temáticas estudas pela área de Relações Públicas. Kunsch (2003) aponta a complexidade dos fluxos comunicacionais e sugere uma filosofia de comunicação integrada, na qual reitera a necessidade de um trabalho interdisciplinar de áreas de conhecimento para atuação na comunicação organizacional, conhecida também como

comunicação empresarial ou corporativa. Para a autora, a comunicação organizacional “deve contribuir, por meio de uma sinergia da comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa, para a construção de uma identidade corporativa forte e sintonizada com as novas exigências e necessidades da sociedade contemporânea” (Kunsch, 2003, p. 180). Deve-se considerar que esse processo é dinâmico e que as necessidades da sociedade também se transformam.

A experiência dos funcionários em uma organização envolve muitas variáveis e pode ser considerado um tema de natureza complexa. Petragalia (1995) resgata os principais pensamentos e contribuições de Edgard Morin sobre a complexidade e explica que o termo vem do latim complexus, referente ao que abrange muitos elementos ou várias partes ligadas entre si, é “o que está ligado, o que está tecido” (Morin, 2015, p. 564). O autor estudou a teoria da informação, cibernética e teoria dos sistemas, um conjunto de conhecimentos que introduz ao universo de fenômenos organizados caracterizados pela ordem e pela desordem. No obra de seis volumes intitulada O Método, Morin propõe um ensaio metodológico e reflexivo para estudar fenômenos complexos. Segundo o autor, complexidade:

“é a viagem em busca de um modo de pensamento capaz de respeitar a multidimensionalidade, a riqueza, o mistério do real, e de saber que as

determinações – cerebral, cultural, social, histórica – que se impõem a todo o pensamento co-determinam sempre o objeto de conhecimento. É isto que eu designo por pensamento complexo (Morin apud Petragalia, 1995, p. 46).”

Durante toda a sua vida, o autor foi motivado pela necessidade de romper um pensamento fragmentado e isolado, acreditando na incompletude de todo conhecimento. Por isso, aborda a incerteza da ciência e a importância de distinguir, não separar, o nosso pensamento. Morin propõe uma reflexão que transcende a classificação dos seres humanos como homo sapiens, o homem que sabe ou animal racional. Este conhecimento esteve sempre ligado à nossa diferenciação pelo desenvolvimento técnico, aplicado principalmente à fabricação de instrumentos. Esta é a característica do homo faber, o homem que fabrica.

O século XVIII inventou ainda a ideia do homo economicus, relativo à capacidade racional e noção de utilidade e interesse. O homo sapiens-economicus-faber utiliza a racionalidade para o mundo exterior, “elabora estratégias eficazes, realiza análises críticas e opõe um princípio de realidade ao princípio de desejo” (Morin, 2012, p. 116). Esta é a avaliação simplista que muitas organizações fazem a respeito de seus empregados, considerando apenas os seus aspectos racionais.

Este mesmo funcionário também tem em sua vida aspectos irracionais, reprimidos e desprezados pela cultura, dinâmicas que os gregos chamavam de hubris. Trata-se da dimensão da loucura, dos desejos instintivos, do reflexo impulsivo, das paixões intensas, dos sentimentos incontroláveis. Esta é a dimensão humana que Morin chama de homo demens, relativa à nossa demência. Para o autor, somos, portanto, homo sapiens-demens. A presença da tecnologia nas relações de trabalho evidencia cada vez mais as dimensões complexas dos seres humanos.

O mesmo funcionário que deixa a família de madrugada para atender um chamado urgente da empresa é o pai/mãe de família que, no meio de uma reunião, recebe pelo celular as fotos das atividades dos filhos na escola. Somos também homo ludens (2012, p.130) e nos divertimos com esportes, brincadeiras e entretenimento em um universo lúdico, como nos jogos e nas atividades de lazer no ambiente de trabalho; somos homo consumans (2012, p.129) e esquecemos da racionalidade ao ignorar a limitação salarial e estourar o cartão de crédito em compras desnecessárias. Atribuímos significados à vida como na religião, na fé e em crenças com nossa dimensão enquanto homo

simbolicus e homo religiosus (Morin, 1980, p.224), como também lutamos contra a natureza finita do nosso corpo enquanto homo somaticus.

Morin conclui que o ser humano não vive somente de racionalidade e instrumentos técnicos, pois nossa natureza enquanto sapiens-demens nos caracteriza como homo complexus:

“Gasta-se, dá-se, entrega-se nas danças, transes, mitos, magias, ritos; crê nas virtudes do sacrifício; viveu o suficiente para preparar a sua outra vida, além da morte… as atividades do jogo, da festa, de rito não são simples distrações para se recuperar com vistas à vida prática ou do trabalho; as crenças em deuses e nas ideias não podem ser reduzidas a ilusões ou superstições: tem raízes que mergulham nas profundezas humanas. A relação manifesta ou subterrânea entre o psiquismo, afetividade, a magia, o imaginário, o mito, a religião, o jogo, a defesa, a estética, a poesia; é o paradoxo da riqueza, da prodigalidade, da infelicidade, da felicidade do homo sapiens-demens (Morin, 2012, p. 141).”

Um dos desafios da complexidade é o que Morin denomina de princípio da separação, em que chama atenção sobre o todo ser maior que a soma das partes, pois “o todo tem certo número de qualidades e de propriedades que não aparecem nas partes quando elas estão separadas” (Morin, 2004, p. 562). Em certa medida, as dimensões culturais, tecnológicas e físicas do ambiente de trabalho são administradas por diferentes áreas dentro das organizações. Sem um olhar integrado e estratégico da experiência oferecida aos funcionários, há uma percepção igualmente fragmentada dos esforços realizados pelas empresas. O autor explica que “os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber” (Morin, 2005, p. 15).

De modo pragmático, o desafio e a complexidade em proporcionar uma boa experiência aos empregados demandam também uma mudança cultural na organização, na medida em que as áreas precisam passar a considerar de modo estratégico a perspectiva dos empregados. Um dos possíveis impactos dessa transformação é o modo de captar e registrar a experiências dos empregados. Welbourne (2016) enfatiza que a aplicação de pesquisas anuais não mais atendem a este propósito, pois geralmente trazem respostas amplas que não auxiliam no diagnóstico específico de determinados assuntos. Um possível caminho apontado pela autora é o uso das chamadas Pulse Surveys, que são pesquisas mais simples e pontuais para identificar perspectivas específicas dos empregados sobre determinados temas. Desta maneira, é possível realizar ações corretivas de modo mais ágil, caso necessário.

Ao considerar o homo complexus como aquele que vai além do homo faber nas relações entre empregados e empregadores, abre-se uma oportunidade analítica mais aproximada ao cenário das novas relações e vínculos no chamado futuro do trabalho – futuro este que está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Considerando o conceito de Employee Experience, ressalta-se a emergência de um cuidado transdisciplinar tanto da gestão como das práticas comunicacionais, na tentativa de promover melhores experiências a seres humanos em ambientes organizacionais.

Afinal, mesmo com o desenvolvimento da tecnologia e das máquinas, os resultados financeiros almejados pelas organizações ainda dependerão em algum grau de recursos – recursos humanos.